Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France (plus d'infos...)

http://ecrucru.free.fr/?page=vst

Aide-mémoire sur la musique pour débutants

Dans ce document, nous allons présenter le vocabulaire et les outils utilisés pour créer puis mixer de la musique 100% numérique. Plutôt vulgarisateur, il s'adresse aux personnes qui débutent ou qui veulent affiner des notions. La connaissance du solfège n'est pas requise.

Toutes remarques ou corrections peuvent m'être envoyées via le formulaire de contact.

Signaux analogique et numérique

Un signal analogique a une dimension physique réelle. Vous pouvez l'entendre et le dessiner sur un disque vinyl selon le principe du phonographe.

Un signal numérique a une dimension plutôt informatique. Impossible à entendre, il est composé de zéros et de uns (échantillonage), ce qui permet un stockage sur CD ou sur fichier audio.

Un ordinateur et ses logiciels travaillent numériquement.

Les types de signaux

Pour créer du son, il faut des oscillateurs dont le signal sera ensuite combiné, filtré, voire traité numériquement pour l'enrichir.

- DC Offset: c'est un signal constant pour monter le volume sans déformation

- Sinusoïde: c'est le signal EDF

- Rectangulaire: c'est le signal des châteaux forts

- Triangle: c'est le signal des montagnes

- Scie: c'est le signal des bricoleurs ou des toîts d'usine

- Bruit: c'est le son de la télévision qui ne capte pas

- Les instruments virtuels proposent d'autres signaux pour élargir leurs possibilités

Ces signaux de base sont périodiques, c'est-à-dire que le motif du son se joue en boucle. En jouant sur le motif, on agit sur le signal en sa globalité. Les caractéristiques sont :

- Fréquence: basse pour les graves, haute pour les aigus. Exprimée en hertz (Hz), c'est le nombre d'oscillations effectuées en 1 seconde. L'inverse de la fréquence est appelée la période (exprimée en seconde)

- Amplitude: c'est le volume, donc la prépondérence du signal lorsqu'il est combiné avec d'autres

- Phase: c'est le décalage "angulaire" qui permet de donner une direction au démarrage de l'oscillation, ce qui translate horizontalement le signal (effet lié à la périodicité)

En combinant ces signaux élémentaires, on obtient des signaux complexes.

Les fréquences multiples d'une fréquence fondamentale constitue les harmoniques de rang n°X.

La polyphonie désigne le nombre de signaux simultanés. La monophonie consiste en un seul signal.

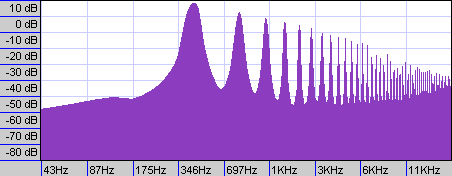

Joseph Fourier a démontré que n'importe quel son peut être représenté par une somme de sinusoïdes (algorithme FFT). Corollaire: tout son peut être reproduit sur ordinateur sous réserve de savoir comment. Positionner les fréquences de ces sous-signaux sur un axe gradué en fréquence-amplitude, c'est tracer le spectre.

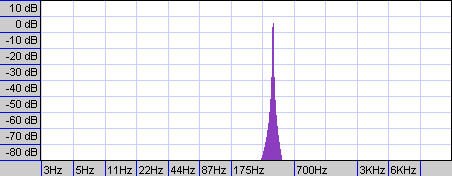

Sinus

Une sinusoïde est un son pur sans harmonique, ici le diapason américain composé d'un LA n°4 à 440 Hz. En notation latine, il s'agit d'un LA n°3.

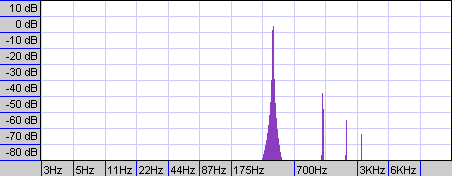

Triangle

Un triangle est un son avec des harmoniques de rang impair rapidement amorties : f, 3*f, 5*f...

Créneau

Un créneau est un son avec des harmoniques fortes de rang impair : f, 3*f, 5*f... Simulation.

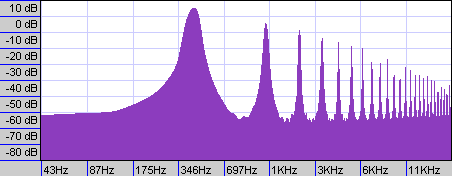

Scie

Une scie est un son avec toutes les harmoniques : f, 2*f, 3*f... Simulation.

Ce signal enrichi est apprécié en musique trance électronique.

Modèle ADSR

Un son peut être modifié en fréquence (pitch) et en amplitude (enveloppe). Tout changement se traduit inévitablement par un enrichissement positif ou négatif du spectre.

Une enveloppe est caractérisée par 6 paramètres :

- Delay: temps de décalage avant la prise effective de l'enveloppe. Plus il est court, plus le son est réactif.

- Attack: temps nécessaire pour atteindre le volume maximal (toutes proportions gardées). Plus il est court, plus le son est énergique.

- Hold: temps pendant lequel le volume sera maximal.

- Decay: temps nécessaire pour atteindre le volume "de croisière".

- Sustain: "volume de croisière". Plus il est haut, plus le son porte.

- Release: temps de persistance du son avant disparition complète. Plus il est long, plus le son dure.

Ces paramètres forment l'ADSR étendu.

En appliquant ce même schéma à la fréquence, on peut faire varier le pitch en pourcentage : 120% pendant 1s, -30% pendant 30ms... etc.

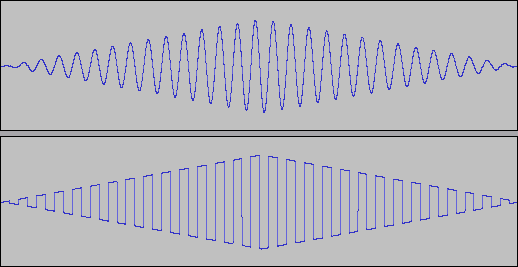

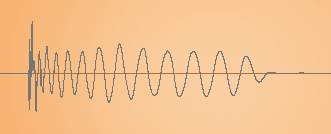

Voici concrètement deux signaux filtrés en amplitude :

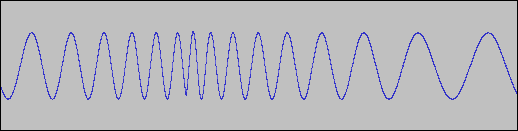

Voici ce qui se passe en modifiant la fréquence :

La combinaison des deux est bien sûr possible.

LFO et Gate

Afin de donner de l'effet et du réalisme, il est courant d'utiliser un oscillateur basse fréquence (low frequency oscillator en anglais).

Un LFO dépasse rarement 5 Hz, prend la forme d'un signal élémentaire et permet de faire varier un paramètre : fréquence, point de coupure, amplitude... Ce dernier exemple est typique pour simuler une flûte où le souffle du musicien ne saurait être parfaitement constant.

Une porte (gate en anglais) permet de stromboscoper un signal sur le modèle du créneau, ce qui enrichit beaucoup les aigus.

On appelle destination le paramètre qui sera modulé par un LFO ou une porte.

Types de synthèse

Synthèse soustractive

Cette synthèse passive consiste à combiner des signaux puis à les filtrer fréquentiellement. L'amplitude peut être modifiée avec des enveloppes.

Cette technique est très répandue et très facile d'accès.

Synthèse FM

Il s'agit d'une modulation en fréquence et en amplitude, sorte de mélange entre la radio FM et la radio Grandes Ondes.

Synthèse additive

Connaissant le spectre d'un son, cette technique consiste à reproduire ses harmoniques.

Echantillons

Les samples peuvent être des packs à assembler, où des sons d'instruments sur lesquels on pourra agir. Les capacités sont limitées à la diversité et la qualité même des échantillons. Nexus est un exemple de ROMpler commercial.

Un pack très apprécié est Vengeance Essential Clubsounds.

Synthèse par distortion de phase

Cette méthode peu commune déforme le signal grâce à un calcul sur la phase du signal.

Synthèse granulaire

On crée un son avec des bouts de sons. Ultérieurement, vous pourrez tester Fruity Granulizer.

Synthèse physique

On indique ce que l'on veut entendre par le biais de la spécification de paramètres physiques réels.

Filtres

Un filtre permet d'éliminer ou d'amplifier certaines fréquences pour ménager les oreilles.

Les sons sont atténués à raison de -12 db à -24 db par décade selon que le filtre soit du premier ou du second ordre. Un filtre noté "x2" sera donc très filtrant. Une décade est l'intervalle entre deux fréquences liées par un facteur de 10. L'oreille travaillant sur une amplitude de 20 kHz, nous avons 4,3 décades d'espace, donc 50 db à 100 db de pouvoir d'atténuation.

On distingue quatre filtres principaux.

Filtre passe-bas

Il ne laisse pas passer les aigus, mais les graves situés en-dessous de la fréquence de coupure.

Concrètement, c'est un mur de chambre.

Filtre passe-haut

Il ne laisse pas passer les graves, mais les aigus situés au-delà de la fréquence de coupure (cut off en anglais).

Filtre passe-bande

Ce filtre laisse passer des fréquences comprises entre un minimum et un maximum.

Par exemple, en coupant les graves et les aigus, on peut laisser passer une voix.

Filtre coupe-bande

C'est l'opposé du filtre passe-bande. On l'utilise surtout pour supprimer des fréquences parasitantes, comme les vuvuzela sud-africains (230 Hz + harmoniques).

Effets

Un effet est un traitement numérique sur un son déjà filtré. Il en existe beaucoup, mais voyons les plus importants.

Egalisateur

L'equalizer est un outil fort apprécié pour ses possibilités (il unit tous les filtres à la fois) et sa flexibilité.

Echo

Cela donne l'effet de la montagne. Les paramètres sont :

- Retour: volume de l'écho

- Pitch / Coupure: modification fréquentielle de retour

- Temps: décalage entre les sons

- Compte: nombre ou durée d'échos

- Inverse: si l'écho doit revenir dans l'ordre inverse qu'il est parti (impossible physiquement)

- Ping-pong: variation stéréo pour donner de la dimension

Reverb

Cet effet donne un effet de cathédrale. On retrouve les paramètres de l'écho, ainsi que des paramètres de fréquence qui vont influencer la manière dont les bandes de fréquences vont réagir.

La popularité de cet effet vient du fait qu'il est naturellement nécessaire.

Choeur

Le son est joué plusieurs fois sur lui-même avec des décalages, comme si tous les chanteurs ne chantaient pas en même temps. Les désynchronisations des voix sont pilotées par des oscillations lentes.

- Retard: délai minimal entre les voix

- Profondeur: intervalle de variation de délai

Flanger

Le son se mélange avec une variation (dé)pitchée de lui-même.

Phaser

C'est un filtre fréquentiel variable qui donne l'impression que les graves et les aigus se jettent la balle.

Notation par bloc

Un bloc détermine la manière dont est traité un son. Il y a une entrée et une sortie.

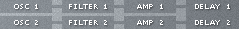

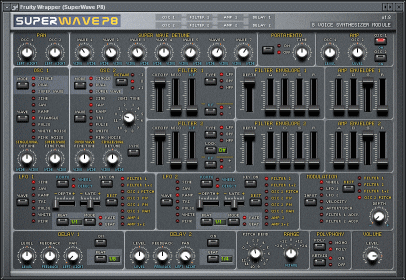

L'instrument SuperWave P8 (que nous verrons plus tard) fonctionne ainsi :

Il est donc constitué d'un mélange de deux oscillateurs filtrés, modulés et retardés. Son interface propose des potentiomètres pour régler les paramètres utiles de chaque bloc. Plus un instrument est complexe, plus son interface est chargée.

Les notes de musique

Maintenant que l'on comprend ce qu'est un son, voyons comme l'écrire pour pouvoir le restituer.

La fréquence est appelée hauteur en musique. L'amplitude est appelée intensité (velocity en anglais).

Une note fait référence à une fréquence, une durée et un volume, alors que l'instrument donne le timbre (le charme des harmoniques). La fréquence d'un son complexe est toujours donnée par sa fréquence fondamentale (l'harmonique de rang zéro).

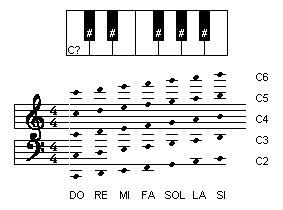

L'ordre des notes est : DO, RE, MI, FA, SOL, LA et SI.

La correspondance anglo-saxonne est : C, D, E, F, G, A et B. Exemple d'un LA#3 latin noté A4#.

Les notes sont identifiées sur une portée (score en anglais) dotée d'une clef. La clé de sol est commune, la clé de fa désigne des sons plus graves. Remarquez que la position d'une même note est différente selon la clé.

La position verticale d'une note sur la portée indique implicitement l'octave à laquelle elle appartient. Son numéro est noté après un C. La fréquence d'une note est double entre C(n+1) et C(n).

Sept touches blanches consécutives d'un clavier entre un DO et un SI représente une octave. Les touches noires d'un piano représentent le dièse. Le dièse permet d'avoir "une note virgule cinq". Il n'existe ni "mi dièse", ni "si dièse".

Les chiffres de la portée donnent la mesure et le nombre de temps. Le visuel de la note donne le temps où il faut rester "appuyé" dessus :

- Ronde blanche: 4 temps

- Blanche: 2 temps

- Noire: 1 temps

- Croche: 1/2 temps

- Double croche: 1/4 temps

- Point: +50%

Voici présentées dans l'ordre les notes sur la portée temporelle (piano roll en anglais). Le rouge est l'effet d'une "noire point" qui dure donc 1,5 temps.

Rôles des instruments

La gamme de fréquence et le timbre classifient nos instruments :

- Bassline: c'est le boum-boum qui ennuie les voisins mais qui donne la force rythmique de la musique.

- Lead: mélodie que l'on retient, signature de la chanson qui se met dans la tête des gens.

- Pad: note appuyée longtemps pour donner de l'atmosphère et de la lévitation.

- Chord: groupe de notes jouées ensemble telle une chorale avec des jeunes (aigus) et des vieux (grave). En français, ça donne un accord et c'est technique à apprendre.

- Arpeggio: les ARP sont des accords dont les notes sont jouées rapprochément mais non simultanément. Le décalage est réglable et permet au son de durer sans s'essoufler vite.

- String: son à corde.

- Pluck: son à corde pincée, très rapide donc.

Du côté des percussions, les temps sont très brefs et on distingue tous les éléments de la batterie :

- Kick: boum !

- Clap: celui du cinéma

- Snare: caisse claire

- Hat: petite cymbale

- Crash cymbal: grosse cymbale

- Bell: cloche (assez rare)

Numériquement, on a inventé le reverse : le son est joué à l'envers mais n'a aucune réalité physique.

Types de logiciels

Le logiciel permettant de créer de la musique s'appelle un séquenceur. Il peut regrouper :

- Contrôleur MIDI: peut se connecter à du matériel réel.

- Editeur de partition: pour gérer les fichiers MIDI.

- Processeur d'effets: on vient de le voir.

- Echantilloneur: enregistreur se comportant comme un ROMpler.

- Expandeur: instrument virtuel MIDI avec sons enregistrés mais sans clavier.

Les DJs professionnels utilisent Logic Studio (Apple), Cubase (Steinberg), Reason (PropellerHead), Sonar (Cakewalk/Roland) ou encore Live (Ableton). Ici, nous présenterons FL Studio (Image-Line) parce qu'il présente de nombreux avantages pour bien commencer :

- Facile d'appropriation

- Supporte les VST (plutôt crucial !)

- Editeur et Contrôleur MIDI complet et gratuit

- La version de démonstration est complète, non limitée dans le temps (la fonction Enregistrer est simplement bridée)

- Léger, non envahissant, fluide, intéressant, joli, belge

- Pas très cher à l'achat, mise à jour gratuite à vie

- Suffisamment bon : après tout, ce n'est pas le séquenceur qui crée la musique, c'est l'instrument !

Du côté de Linux, on se tournera vers Ardour, LMMS ou Qtractor. L'avantage de cette plateforme est de pouvoir utiliser Bristol.

Du côté de Mac, on retrouve forcément Logic.

Les VST

VST est une technologie de plugin développée par Steinberg pour ses logiciels, notamment Cubase. Par abus de langage, VST désigne le logiciel (extension .DLL) respectant la norme VST.

On distingue 3 types de VST :

- Payants: commerciaux et très puissants, ils sont également hors de prix. Dans cette catégorie réservée aux professionnels, on trouve : Nexus, V-Station, z3ta+, FM8, Sytrus, Sylenth1, Minimonsta, Albino...

- Petits gratuits: souvent créés avec SynthEdit.com, ils pullulent sur Internet, car ils sont très pratiques, gratuits, mais généralement assez peu flexibles et mono-objectif. On pourrait facilement s'en passer en les reproduisant avec le module SynthMaker de FL Studio par exemple. Dans cette catégorie, SuperWave P8 se démarque

- Grands gratuits: tout simplement les meilleurs, mais les plus difficiles à prendre en main. Ils contiennent généralement des presets pour être rapidement intéressants. Détail ci-après.

On distingue 4 types de fonctionnement :

- Les joueurs de sons pre-enregistrés : ils ont une banque de son (ROMpler)

- Les générateurs de son : véritable synthétiseurs qui donneront votre touche personnelle

- Les effets : ils transforment le son créé par les outils précédents

- Les visualisateurs : ils affichent le résultat sous une forme pré-définie (signal, spectre...)

Outils de la rédaction

Voici une petite sélection de VST à posséder d'urgence. Une petite recherche sur Internet vous donnera les liens.

Pour installer un VST, il faut le mettre dans le dossier "Program files\VstPlugins". Dans FL Studio, clic droit pour insérer un instrument, More, Refresh Fast&Safe et activez le VST. Vous pouvez alors le choisir en revenant dans le menu.

Les effets et visualisateurs doivent être chargés depuis le mixer.

mda VST plugins

C'est un pack léger et open-source contenant 4 instruments (dont 2 pianos échantillonnés) et des effets spéciaux. Ces outils peuvent dépanner et certains sont très bien faits.

mdaPiano n'est ni plus ni moins que l'ancêtre de FL Keys.

SuperWave P8

Un VST classé SynthEdit.com particulièrement configurable et qui permet de se transformer en faux Jean-Michel Jarre.

La compréhension a minima de cet outil vous garantit une compréhension des autres logiciels.

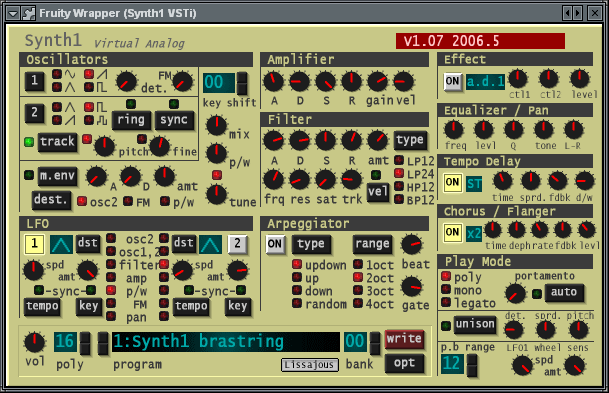

Synth1

Vrai générateur qui permet de générer une variété de sons. Certains presets imitent la banque de sons standard des fichiers MIDI. Intéressant pour les déformer et aller plus loin dans la synthèse.

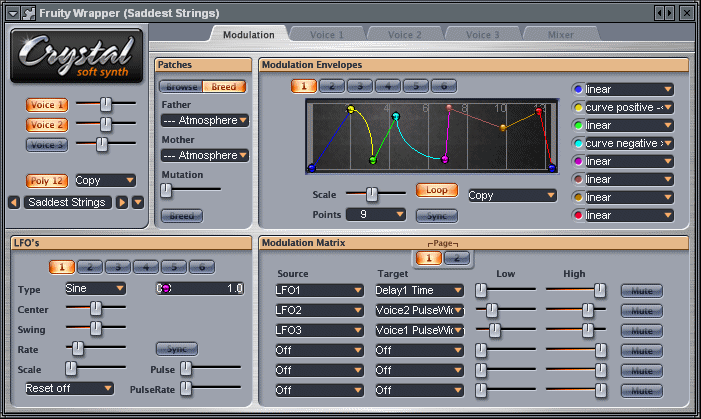

Crystal

Nettement plus évolué, Crystal arrive jusqu'à créer des bruitages grâce à ses enveloppes configurables.

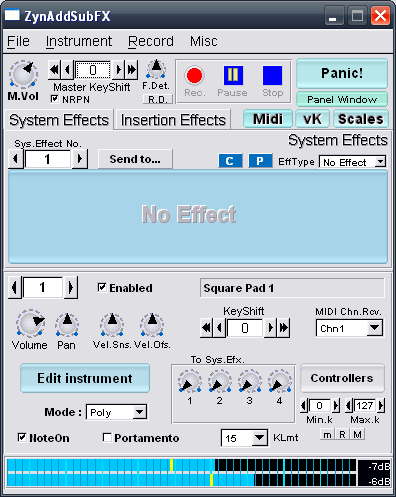

ZynAddSubFX

Abréviation de "Synthétiseur, Additif, Soustractif et Effets", ce logiciel plus que complet est l'aboutissement d'une profonde recherche sur la création sonore. Il est capable de tout faire si on sait comment faire. Les presets livrés sont nombreux, dont des pads pour créer des sons atmosphériques d'excellente qualité.

L'outil est très difficile à prendre en main parce qu'on navigue dedans verticalement et horizontalement. En fouillant un peu, c'est pourtant très facile. Les réglages sont très détaillés et il est possible de les exporter.

Problème : la stabilité avec le logiciel hôte est tendue lorsqu'il boucle sur des données complexes.

Blue Cat Audio

Le free pack inclut les effets classiques : flanger, chorus, equalizer, gain, phaser et spectromètre.

s(M)exoscope

Ce VST est un oscilloscope. Il rentre donc dans la catégorie des Visualisateurs. Voir ses sons est toujours pratique, mais il faudra lire la notice.

Bristol

Ce projet simule des synthétiseurs ayant existé. Il n'existe pas de version pour Windows.

DJing

Une fois vos morceaux créés ou achetés (si vous n'êtes pas musicien), on peut réaliser des mix.

Qualité de la musique

Il existe différentes qualités de musique :

- Qualité CD : la fréquence "44 kHz" associée signifie que 44000 points de mesures sont utilisés pour restituer une seconde de musique. Grâce au théorème de Shannon, le CD est capable de restituer sans perte le son le plus aigu que l'oreille puisse entendre (20 kHz) sous réserve que la fidélité de restitution des enceintes soit là.

- Compression sans perte : le principe du format FLAC est de compresser un fichier wave de qualité CD (ou pas) selon un algorithme approprié à la musique. Si cela permet d'augmenter la capacité de stockage sur un CD ou une clé USB, la plupart des platines du marché n'intègrent pas la lecture de ce format.

- Qualité MP3 : le MP3 détruit les fréquences inaudibles par l'oreille pour mieux compacter le son. La plus haute qualité possible est "320 kbps CBR". Un fichier MP3 est composé de frames (et non pas d'images !), c'est-à-dire de fragments prêts à être décompressés pour l'écoute. Si le fichier est encodé avec un variable bit rate (VBR), les frames ont des longueurs variables, ce qui trouble le calcul numérique des platines de lecture.

Matériel requis

Une platine permet de lire la musique et d'interagir dessus avec des effets. Elles sont toutes équipées d'un digital signal processor (DSP) : c'est une puce de calcul dédiée à la gestion du son. La musique peut être stockée sur stockage USB (formaté en FAT-32), CD audio commercial (dénommé CD-DA), CD-MP3 (norme ISO-9660) ou DVD. Les supports ré-enregistrables CD-RW ne sont toujours bien reconnus. Il est mieux d'utiliser des CD-R que des CD+R.

Un mixer permet de mélanger et de traiter les signaux d'entrée.

Un système combiné (dit combo) regroupe les platines et le mixer sur le même appareil. Souvent moins chers, ces appareils ne sont pas modulaires.

Un microphone permet d'enregistrer de la voix. Elle est superposable à la musique à travers le mixer.

Un équipement de sonorisation permet de cracher des watts. Cette partie est détaillée un peu plus loin.

Calage du rythme

Pour mixer deux morceaux, il faut superposer les boum! ce qui implique une égalité des BPM (battements par minute). Certaines transitions durent une minute, il faut mettre le son au pas militaire et non au galop. Pour régler la vitesse, on agit sur le pitch qui est un pourcentage appliqué au BPM de base. Ce pitch oscille entre +/- 10%, bien qu'on puisse aller jusque 100% sur certains modèles. Dans Windows Media Player, le pitch s'appelle vitesse de lecture.

On appelle jog le plateau central qu'on actionne avec la main. En mode CDJ, la rotation agit sur la vitesse de lecture (accélération ou ralentissement). En mode vynil, la lecture suit la main et on peut scratcher.

Quand un morceau ralentit, il devient grave, car le son oscille moins vite. Quand un morceau accélère, il devient aigü puisque le son s'agite plus rapidement. L'activation du master tempo ou du key adjuster permet de compenser spectralement la modification de fréquence du son de la voix et des instruments. Les basses restent détemporisées pour caler au BPM.

Si le BPM s'affiche à l'écran, il peut aussi être déterminé à la main en tapotant en rythme la touche tap. C'est le principe utilisé par ce compteur de BPM. L'imprécision des mesures est souvent liée aux musiques elles-même quand les kicks ne sont pas assez marqués. Votre matériel et votre interprétation peuvent tromper aussi.

Pour convertir les vitesses en pourcentage, il est possible d'utiliser une table de conversion.

Points de repère

Un instant donné d'un morceau peut être marqué avec un cue. Un hot-cue peut être positionné à la volée lors de la lecture de la chanson.

Le hot start est le premier cue mémorisé du morceau sur lequel le lecteur va se positionner une fois la piste musicale sélectionnée.

Un loop est une boucle sur un nombre déterminé de battements, généralement une puissance de 2 (comme 4, 8 et parfois 16). Une boucle parfaite se produit quand le son boucle à la perfection, sans craquement ni saut de volume. Cette perfection dépend du tempo (BPM).

Un hot loop est un loop défini à la volée quand le DJ le décide.

Contrôles sur le mixer

Un fader (vertical) permet d'ajuster le volume sur une seule voie.

Un cross-fader (horizontal) permet d'ajuster le volume de deux voies à la fois. Cette fonction n'existe pas sur des mixer ayant au moins 3 voies d'entrée.

Le fader-start permet de déclencher la lecture musicale quand le volume quitte sa valeur nulle. Lorsqu'il revient à la position muette, la musique revient revient à son point initial.

Le cross-fader-start s'applique sur les deux lecteurs selon qu'il est à droite où à gauche.

La connectique utilisée pour les démarrages distants par contrôle de volume est mini-jack mono. Il faut du matériel compatible, comme le précise certains manuels très discrètement.

Identification des morceaux

Une chanson d'un CD audio commercial est identifiée par son numéro de piste. Par conception, il ne peut jamais dépasser 99.

Une donnée CD-Text contient le nom des pistes. Cette information n'est pas modifiable sur un CD, forcément finalisé.

Un fichier MP3 est identifiable par le nom du dossier dans lequel il se trouve, et par le nom qu'il porte lui-même.

Un fichier MP3 peut contenir en lui-même des informations, dites tags ID3. Stockées hors zone de lecture, on peut spécifier l'artiste, le titre, l'album, le genre, l'année, le BPM... et même la jaquette ! Ces informations étant très recherchées et/ou indexées par les platines, il convient d'éditer correctement ses MP3 avant tout gravure ou transfert sur support.

Sonorisation

Intéressons-nous dans cette partie au transport du son dans les câbles.

Représentation

Un son stéréo est composé de deux canaux : droite et gauche.

Un son mono ne contient qu'un seul canal. Ce peut être le côté droit, gauche ou la "moyenne". Deux signaux monophoniques peuvent être combinés en un signal stéréophonique.

Lors de son transport dans un câble, le son est une donnée analogique physiquement représentée par une tension continue.

La compatibilité d'un branchement est donnée par les niveaux de tension fournis et acceptés par les prises, ainsi que par la technologie antibruit utilisée.

Transport

Une tension est toujours donnée par deux points où réside une différence de potentiel. Par convention, le neutre est le référentiel commun.

Un son mono est transporté par deux fils : le chaud et le neutre. C'est un schéma TS (tip-sleeve).

Un son stéréo est transporté avec trois fils : le chaud, le froid et le neutre. C'est un schéma TRS (tip-ring-sleeve) où le canal droit se mesure entre le chaud et le neutre, le canal gauche entre le froid et le neutre.

Parfois, un son mono est transporté avec trois fils parce qu'on véhicule aussi l'opposé du signal. Mathématiquement, c'est une technologie antibruit pour les professionnels permettant l'effacement des parasites par opposition de phase.

Le terme anglais balanced indique qu'on transporte l'antisignal (câbles XLR), alors que unbalanced est la forme la plus basique (RCA, écouteurs de baladeur...).

Niveau des tensions

Les platines CD et autres appareils présentant des sorties casques ont des sorties puissantes. Il faut donc utiliser les prises de type line.

Les platines vinyl fonctionnent sur le principe du phonographe. Le signal de sortie est très faible et l'équipement doit être relié à la terre. La prise à utiliser doit être de type phono.

Les micros fonctionnent à la force de la voix. Une prise mic est monophonique et de puissance acceptable inférieure à line. La voie du micro peut être balancée, interdisant l'usage de n'importe quel micro. A noter qu'un micro unidirectionnel ou bidirectionnel n'indique pas le câblage mais sa caractéristique mécanique. Un cardioïde (ou micro unidirectionnel) enregistre dans l'axe de la voix, alors qu'un micro bidirectionnel peut enregistrer des bruits ambiants sur les côtés.

Une sortie line out peut être branchée sur une entrée line in. Les sorties stereo ou headphone sont en réalité des line out.

Pour brancher du phono sur du line, il faut utiliser un boîtier amplificateur externe, sinon les tensions seront si faibles que le son sera inaudible. Brancher du line sur du phono ou du mic peut détériorer votre matériel.

Si les sorties et entrées dissocient la droite de la gauche, il faudra utiliser les combinaisons de câbles et d'adaptateurs qui vont bien (mono/stéréo), en limitant leur nombre au maximum.

Sur un ordinateur, tout son rentrant sur line in ressort par line out, permettant l'écoute en temps très légèrement décalé.

Prises

Deux morphologies existent : mâle et femelle.

Un jack existe en deux tailles : 6,35 mm (gros) et 3,5 mm (mini). La forme mono est un schéma TS, alors que la forme stéréo est un schéma TRS. Conventionnellement, le chaud est la pointe, le froid est le milieu (si stéréo), le neutre est la base longue.

Remarque: pour un branchement sur sortie mono balancée, il faut utiliser un jack "stéréo" de façon à avoir trois fils. Il faut aussi que le matériel soit compatible.

Un cinch/RCA peut uniquement transporter des signaux non balancés monophoniques sur de courtes longueurs : il a deux contacts. C'est pourquoi la droite est toujours dissociée de la gauche, et qu'il est possible d'avoir sans problème des adaptateurs jack-RCA. Conventionnellement, le chaud est la pointe, le neutre est l'anneau extérieur. On branche le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Si vous avez des prises blanches, c'est en fait du noir. En cas d'erreur, la droite sera simplement inversée avec la gauche.

Un XLR peut uniquement transporter des signaux balancés monophoniques sur de très grandes longueurs : il a trois contacts. Pour véhiculer un signal stéréo, il faut donc brancher deux câbles sur les sorties balancées droite et gauche.

Les sorties balancées et non-balancées ne peuvent pas être adaptées mécaniquement. Il faut un boîtier électronique intermédiaire de conversion, souvent un amplificateur.

Le choix du modèle d'enceintes de salle ou de monitoring dépendra du câblage qu'elles acceptent en entrée et de la qualité que vous souhaitez en tirer. Le prix commercial affiché correspond toujours à une seule enceinte, or il en faut deux.